Lo que la ciencia nos dice sobre la tecnología y la crianza

En este texto vamos a explorar, desde una perspectiva científica y clara, qué está pasando con nuestros hijos e hijas en la era digital. Queremos darles una visión balanceada sobre el impacto, tanto positivo como negativo, que las pantallas y la tecnología tienen en la vida de niños, niñas y adolescentes. Además, compartiremos claves prácticas para una buena “alfabetización digital” en casa.

La tecnología avanza muy rápido y, con ella, las redes sociales, las películas, las series y los videojuegos, que ofrecen experiencias cada vez más atrapantes. Es un hecho que los dispositivos digitales se han introducido de lleno en nuestras familias, cambiando la forma en que vivimos, aprendemos y nos relacionamos.

Dos generaciones en un mismo hogar

Si usted, como yo, nació antes de finales de los años 90 o principios de los 2000, creció en un mundo principalmente analógico. De repente, como padres, docentes o directivos, tuvimos que empezar a entender y transitar un territorio digital, que lo cambió todo en muy poco tiempo. Hoy convivimos con dos generaciones: una que es “nativa digital” (nuestros hijos), y otra que es “adoptada digital” (nosotros).

Esta transformación ha sido tan veloz que, a menudo, quienes no nacimos con ella sentimos que avanzamos a ciegas, acumulando dudas, temores y la sensación de no saber lo suficiente. Pero el objetivo de todos es el mismo: lograr que nuestros hijos e hijas hagan un uso responsable, sano, creativo y crítico de estas herramientas (Fainboim, 2025).

El Smartphone: una puerta al mundo (y una preocupación)

El uso creciente de la tecnología, en especial de los teléfonos inteligentes, por parte de los niños y los adolescentes ha encendido las alarmas sobre sus posibles efectos en su desarrollo cognitivo, físico y emocional. Pensemos en esto: en muchos países, más del 90% de los adolescentes hacen uso de un smartphone. En promedio, pasan 3 horas en línea al día fuera de la escuela, y más del 20% ¡llega a pasar más de 6 horas! (Abrahamsson, 2024).

El celular se convirtió en la llave maestra que da acceso a un mundo digital con inteligencia artificial. Lo usan para hacer amigos, descubrir su identidad y aprender. Pero, al mismo tiempo, esta llave abre la puerta a un mundo que presenta un exceso de información y entretenimiento, donde acecha un “lado B” muy real.

Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para atrapar su atención y hacer que pasen la mayor cantidad de tiempo posible haciendo uso de las aplicaciones. Este tiempo “digital” muchas veces se roba de actividades fundamentales para su desarrollo, como jugar con amigos, hacer deporte o dormir lo necesario. Además, los expone a contenido que puede ser peligroso o inadecuado (pornografía, deepfakes, violencia o ideas extremas) (Thiagarajan et al., 2025).

¿Cuál es la verdadera magnitud del problema?

Todo esto nos lleva a la pregunta central que nos hacemos como padres: ¿qué consecuencias reales (físicas y socioemocionales) tiene para el desarrollo de nuestros hijos, el hecho de que tengan acceso a la tecnología tan pronto?

Se escucha mucho que el abuso de las pantallas está detrás de problemas de salud mental, falta de atención, hiperactividad o retrasos en el lenguaje. Sin embargo, los estudios nos dicen que los datos, a veces, son confusos o contradictorios. Lo que es seguro es que debemos entender mejor las etapas claves del desarrollo de nuestros hijos.

La niñez: un período mágico

Antes de hablar de la tecnología, entendamos cuáles son las etapas de crecimiento. Aunque las edades varían según la cultura y el contexto, en general:

- La primera infancia abarca desde el nacimiento hasta aproximadamente los 6 años.

- La segunda infancia se extiende de los 6 a los 12 años.

El éxito de los seres humanos se debe, en gran parte, a la increíble plasticidad de nuestro cerebro, que se moldea constantemente a través de la interacción con el ambiente.

El cerebro en construcción

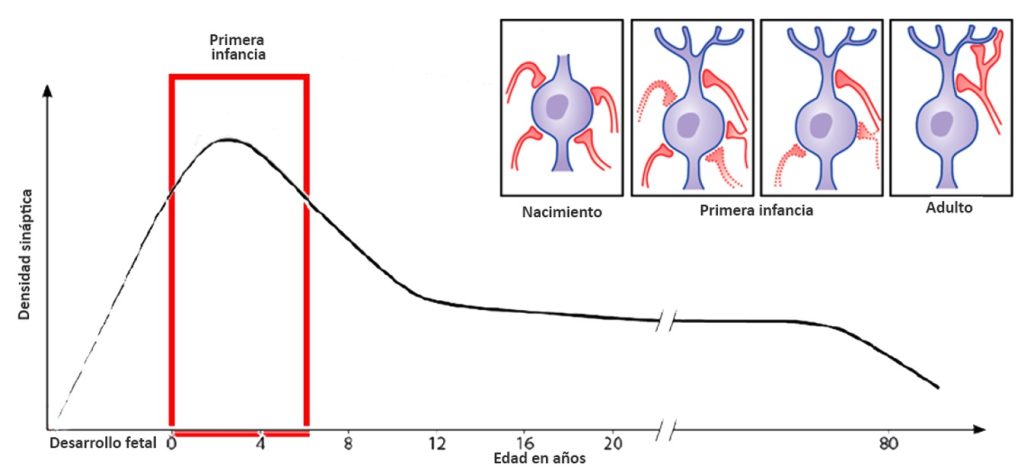

El cerebro de un bebé es una maravilla. Crece rapidísimo: duplica su tamaño en el primer año, a los 3 años ya tiene el 84% del tamaño adulto, y a los 5 años, el 90% (Gilmore et al., 2018) (Fig. 1).

Dentro de ese cerebro hay miles de millones de neuronas que forman billones de conexiones llamadas sinapsis. A los 2 años, hay el doble de sinapsis que en un adulto. ¿Y qué pasa con tantas conexiones?

El cerebro utiliza una estrategia de “empezar con mucho para luego podar”: se crean muchísimas conexiones y, luego, en la primera infancia, muchas de ellas desaparecen en un proceso llamado poda sináptica (Fig. 2). Esto no es malo, ¡es fundamental! Gracias a la experiencia y al entorno, el cerebro selecciona y refina las conexiones que realmente necesita para adaptarse al mundo donde nació. Es una cuestión de optimización: si quedaran todas, consumirían mucha energía y las decisiones serían lentas.

Las habilidades fundamentales que se desarrollan en ese momento

Este período de rápido crecimiento y “poda” es clave para el desarrollo:

- Función ejecutiva: es el “gerente” del cerebro. Incluye habilidades como la memoria para el trabajo (recordar información para una tarea), la inhibición de impulsos (pensar antes de actuar) y la atención sostenida. Estas son fundamentales para el éxito académico y social, y se ven profundamente influenciadas por las experiencias de la infancia (Adams 2023).

- Presupuesto corporal: este es un concepto clave (Barrett Feldmann, 2017). Imaginemos que el cerebro es el administrador de energía del cuerpo. Desde pequeños, el cerebro aprende a predecir cuánta energía (glucosa, oxígeno, etc.) necesitará el cuerpo ante distintas situaciones. Este “presupuesto” le permite al infante:

- Saber qué comportamiento es el más adecuado.

- Tener la máxima atención y motivación.

- Tomar las mejores decisiones para su supervivencia y bienestar.

Como el cerebro de un bebé no predice bien, es un ávido aprendiz. Las sensaciones se convierten en conceptos y el niño construye, poco a poco, un modelo para predecir el actuar en el mundo.

La atención del niño: el modo “marioneta”

¿Alguna vez notó que a su hijo o hija le llama la atención cualquier cosa que brille o produzca un ruido fuerte? Esto se debe a que, en la primera infancia, la atención del niño funciona en “modo marioneta” (o atención exógena).

- Es involuntaria: se dirige de forma automática a los estímulos que son sensorialmente intensos, llamativos o inesperados (una luz fuerte, un ruido repentino, un color vivo).

- La razón científica: antes de los 5 o 6 años, las áreas del cerebro que se conectan primero son las que procesan la visión, el oído y el movimiento. Las redes frontales (las que controlan la atención “a voluntad”, como en los adultos) aún están madurando (Yin et al., 2025).

El cerebro joven está programado para explorar el mundo sin filtros cognitivos. Por eso, el asombro es un mecanismo tan poderoso. El niño quiere ser autónomo y entender la naturaleza de los objetos que lo rodean a través de la experiencia. No intente controlar su atención; solo acompáñelo, ofreciéndole un entorno rico para el descubrimiento (L´Ecuyer, 2012).

Recién a partir de los 6 o 7 años, a medida que el cerebro madura, la región frontal toma el control. La atención se vuelve autónoma, endógena o ejecutiva. En este momento, el conocimiento previo y la disciplina empiezan a tener más peso.

Lo que necesita el cerebro para crecer bien

La ciencia es clara: las relaciones afectivas tempranas y los entornos seguros y enriquecedores son el mejor escudo protector para el desarrollo cerebral.

La clave del apego y el entorno natural

El apego es ese vínculo emocional seguro que se forma con los cuidadores. Una crianza que responde, con consistencia y afecto, a las señales del bebé moldea su cerebro y le ayuda a aprender a regular sus emociones (Frenkel, et al. 2025).

Los estímulos que nuestros hijos necesitan son naturales y afectivos:

- Reconocer la voz, las expresiones faciales y los olores de sus seres queridos.

- El juego libre, sin demasiado control parental. Aquí aprenden a gestionar la frustración, las pequeñas caídas, las burlas y las injusticias.

- La lectura compartida con papá o mamá.

- El contacto con la naturaleza y sus ritmos.

En este entorno sano, el niño aprende autocontrol, tolerancia a la frustración, autoeficacia y regulación emocional (Haidt, 2024).

La dificultad de aprender de la pantalla

Aunque los bebés pueden imitar o captar la atención de la televisión, tienen una gran dificultad para transferir lo que ven en una representación 2D (la pantalla) a un objeto 3D (la vida real).

El aprendizaje más eficiente y enriquecedor para un niño pequeño se da:

- En vivo: a través de la interacción cara a cara con los padres y los cuidadores.

- En tiempo y espacio reales.

- Con personas reales. (Sociedad Canadiense de Pediatría, 2017).

La hipótesis del “cableado acelerado”: el riesgo del bombardeo digital

Aquí es donde entra la gran pregunta que se hacen muchos investigadores: ¿Podría la pantalla, con su ritmo acelerado, “cablear” mal el cerebro que está en plena poda sináptica?

Algunos científicos sugieren lo que puede suceder, durante esta etapa crítica, si exponemos al niño a un mundo digital inadecuado:

- Con ritmos anormalmente rápidos de edición.

- Con colores intensos, sonidos y vibraciones que lo hiperestimulan.

- Donde, además, él tiene el control autónomo (tocando la pantalla con su dedito).

Esta estimulación sensorial excesiva podría acostumbrar al cerebro a esperar una intensidad de información, que la realidad natural no puede ofrecerle. Como el niño aún no distingue bien la realidad de la pantalla, su cerebro se confunde, lo que posiblemente derive en:

- Apatía (falta de curiosidad y motivación respecto al futuro).

- Alteración de la función ejecutiva (problemas de atención).

- Incluso el desarrollo de hiperactividad por la búsqueda constante de estímulos intensos (TDAH) (Christakis et al., 2018; Adams et al., 2023).

- Lucía Fainboim (2025) lo explica muy bien: las pantallas capturan la atención con contenidos breves y una hiperestimulación constante, que busca la recompensa y el placer inmediatos. Esta dinámica tiene consecuencias importantes:

- Dificulta el disfrute de lo pausado: les cuesta encontrar placer en juegos o tareas, que requieren paciencia o esfuerzo.

- Reduce la tolerancia a la frustración: están acostumbrados a la gratificación instantánea, por lo que la espera o el desafío se vuelven insoportables.

- Afecta la gestión del aburrimiento: pierden la capacidad de ser creativos y reflexivos en momentos de inactividad, que son fundamentales.

¡Atención! A pesar de estas preocupaciones, la evidencia de que las pantallas siempre afecten la salud mental o cognitiva es aún limitada. Los efectos nocivos podrían ocurrir solo si el formato y el contenido son incorrectos (para adultos, violentos, etc.). Los factores personales, como el temperamento o la condición socioeconómica, también influyen mucho

en estas interacciones (Hutton et al., 2024).

Pantallas y funciones cognitivas: ¿qué dicen los estudios?

Existen investigaciones importantes que nos dan pistas sobre la relación que existe entre el tiempo que se pasa en pantalla y el desarrollo de nuestros hijos:

- El contenido importa (y la edad aún más): un estudio de 2007 (Zimmerman & Christakis) encontró que los niños que veían televisión de entretenimiento (violenta o no), antes de los 3 años, tenían más problemas de atención 5 años después. Curiosamente, la televisión educativa, antes de los 3 años, no se asoció con problemas, ni tampoco ver cualquier contenido entre los 4 y 5 años. Conclusión: lo más sensible es el tipo de contenido al que están expuestos y que la edad sea muy temprana.

- Agresividad: ver programas violentos en edad preescolar se asoció con un comportamiento antisocial más agresivo, pero el estudio solo lo encontró en los niños varones a partir de los 7 años (Christakis & Zimmerman, 2007).

- Retraso en el habla: las investigaciones mostraron que, por cada 30 minutos adicionales de uso diario de dispositivos móviles en niños de 18 meses, aumentaban las probabilidades de retraso en el habla expresiva (Van den Heuvel et al., 2019). Otros estudios encontraron que el uso excesivo de pantallas, sin supervisión, se asoció con una disminución en las puntuaciones de lenguaje (Dy et al., 2023). La razón: los bebés aprenden mejor los sonidos del lenguaje con la instrucción humana (interacción) que con grabaciones o televisión (Kuhl, 2011).

- El cerebro y el lenguaje: un análisis en niños de 3 a 5 años encontró que aquellos que pasaban más tiempo frente al celular o la televisión tenían un menor desarrollo en las vías nerviosas de las regiones cerebrales, que están implicadas en el apoyo al lenguaje (Hutton et al., 2020).

- Pasivo vs. activo: hay una diferencia clave en cómo los niños usan la pantalla.

- Tiempo pasivo (solo mirar): se asoció negativamente con el rendimiento en matemáticas, ciencias, función ejecutiva y habilidades sociales en preescolares.

- Tiempo activo (interactuar): se asoció positivamente con las habilidades lingüísticas y el conocimiento científico (Hu et al., 2020).

- Un ejemplo de lo pasivo: los típicos programas infantiles den los cuales los personajes hablan mucho, pero “no le hablan al niño” (no le hacen preguntas, no esperan respuestas). Cuando no hay diálogo, el aprendizaje del lenguaje se altera (González, 2025).

- Puntuaciones más bajas: una investigación que siguió a niños hasta los 5 años demostró una correlación clara: cuanto más tiempo pasaban ante las pantallas, peor era su rendimiento en pruebas de comunicación, resolución de problemas e interacción social (Madigan y colaboradores, 2019).

- Sospecha de TEA: un estudio masivo en Japón (Kushima y col., 2022) encontró que, solo entre los niños varones, un tiempo más largo frente a la pantalla al año de edad se asoció significativamente con un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) a los 3 años.

Pantallas y actividad física: ¿el sillón o el parque?

Para los niños, especialmente los preescolares, la actividad física es sinónimo de salud y buen desarrollo cerebral, mientras que el comportamiento sedentario se asocia con peores resultados (Poitras et al., 2017).

- Beneficios del movimiento: el ejercicio contribuye a la formación óptima de huesos y músculos, e incluso puede mejorar algunas funciones ejecutivas (Tottori et al., 2019).

- El sedentarismo y la edad: a medida que crecen, el sedentarismo aumenta y la actividad física disminuye. Esto, tristemente, incrementa los casos de sobrepeso y obesidad (Ortiz Sánchez

- et al., 2021).

- El rol de los padres: los padres somos fundamentales. Aunque la evidencia sobre una asociación directa entre tiempo que se pasa en pantalla y el sedentarismo en los más pequeños no es totalmente clara, ver las pantallas puede convertirse en una rutina que aumenta el riesgo de sobrepeso. Los niños que veían solo 1 hora de televisión al día tenían un 50% más de probabilidades de tener sobrepeso que los que veían menos (Sociedad Canadiense de Pediatría, 2017).

- Comida ultraprocesada: no podemos olvidar que la televisión bombardea con anuncios que fomentan el consumo de alimentos ultraprocesados, incluso con solo una hora de exposición al día (Ford et al., 2012).

Consideraciones finales sobre la primera infancia

Cuando se revisan todos los estudios científicos sobre el impacto inmediato de las pantallas, los resultados son complejos, a veces incompletos y hasta contradictorios (Adams et al., 2023; Namazi & Sadeghi, 2024). Los investigadores insisten en que hay que mirar más allá del simple “tiempo de pantalla”. Hay muchos factores que influyen y que debemos considerar:

- El contexto: ¿la pantalla está encendida de fondo? ¿Se usa como distracción para el niño?

- El contenido: ¿es educativo? ¿Es para adultos? ¿Es violento?

- Quién acompaña al niño: el nivel educativo de los padres, la situación laboral, el apoyo social, el estrés o la depresión de los cuidadores influyen.

- Las características del niño: el sexo, el peso o el temperamento. Un ejemplo: el 20% de los bebés nacen con un temperamento más turbulento o muy sensible. Sus padres pueden utilizar más los medios digitales para calmarlos o distraerlos. En este caso, la tecnología no sería la causa del problema, sino una herramienta (mal utilizada) para gestionarlo (Frenkel 2024).

Por tanto, los resultados que sugieren que la pantalla “perjudica” el desarrollo cognitivo son, hasta ahora, correlacionales, no causales (Adams y col., 2023).

¿Cuáles son los posibles beneficios?

No todo es negativo. El uso de los medios digitales, cuando es adecuado, ofrece algunas ventajas:

- Aprendizaje temprano (con contenidos correctos).

- Exposición a nuevas ideas y conocimientos.

- Oportunidades de contacto y apoyo social (en adolescentes, sobre todo).

- Acceso a información de promoción de la salud. (Reid Chassiakos et al., 2016).

Pantallas y videojuegos

Los videojuegos son una realidad ineludible. Alrededor del 90% de los niños juegan, algunos desde los 6 años, y los preadolescentes (9 a 14 años) pueden llegar a pasar entre 12 y 17 horas a la semana jugando (Donati et al., 2021).

Existe un riesgo de que surjan problemas con el juego debido a la inmadurez cognitiva de los niños (tienen una comprensión limitada de la probabilidad o las estadísticas). Aun así, las investigaciones también han encontrado efectos positivos en los videojuegos:

- Ayudan a distraer la ansiedad preoperatoria.

- Son una herramienta motivacional en el tratamiento de la obesidad, el autismo o la ambliopía.

- Se ha observado la mejora de las funciones ejecutivas, gracias a algunos videojuegos.

La adolescencia: la búsqueda de identidad en línea

La adolescencia es un período de grandes cambios, y la tecnología se convierte en una herramienta central para la búsqueda de identidad y el contacto social.

Cambios cerebrales

El cerebro adolescente: no es “inmaduro”, ¡es un turbo!

La adolescencia es, a nivel cerebral, el período más activo y con más cambios importantes, solo superado por los primeros años de vida de un bebé.

Es fundamental entender que el cerebro de su hijo o hija no es simplemente un cerebro de niño “avanzado” ni un cerebro de adulto “a medio hacer”. Es un órgano que está especialmente rediseñado para enfrentar los desafíos de la adolescencia y prepararse para la vida adulta (Giedd, 2018).

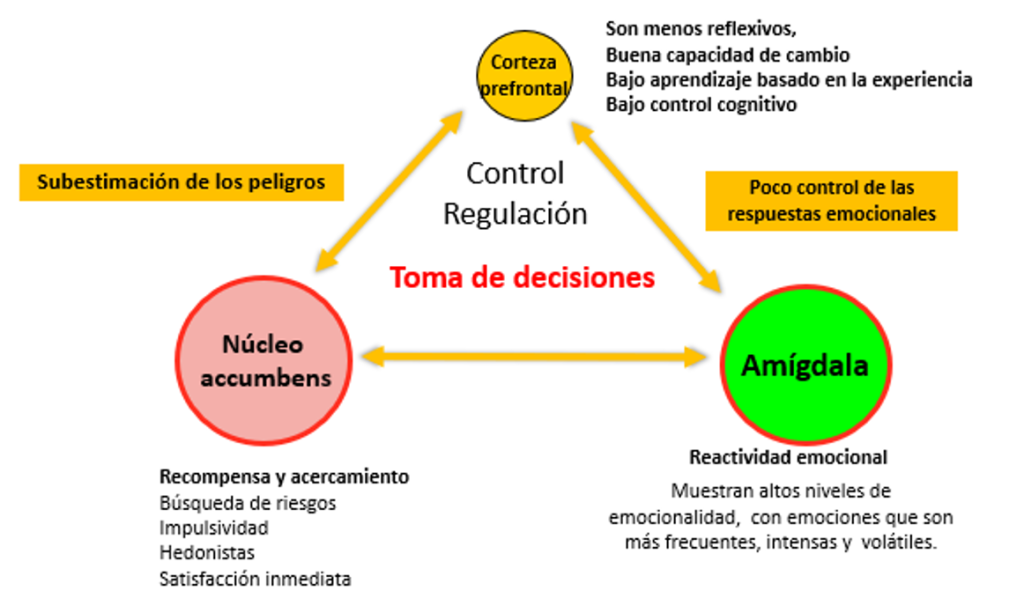

Los cambios de conducta que usted observa (la impulsividad, la búsqueda de amigos, el riesgo) tienen una base biológica: obedecen a una reorganización profunda de la estructura cerebral. La naturaleza le está dando a su hijo un cerebro receptivo al cambio y al aprendizaje. Para ayudarle a aprovechar esta etapa, veamos cómo está ocurriendo esa reestructuración en 3 regiones del cerebro fundamentales (Fig. 3).

1. La corteza prefrontal (el freno lento)

Esta es la parte del cerebro que más tarda en madurar. Es donde ocurren las funciones más avanzadas, como la capacidad de ponerse en el lugar del otro (empatía), el autocontrol y la planificación.

Si revisa la lista de funciones de la corteza prefrontal (tomar riesgos, impulsividad, falta de regulación emocional, problemas para consolidar la identidad), verá que estos son exactamente los atributos que más asociamos con los adolescentes (Rudolph et al., 2017).

2. El núcleo accumbens (el acelerador)

Este es el centro del placer y la recompensa. Es el que impulsa al adolescente a salir de la casa, enfrentarse a lo nuevo y buscar experiencias.

Cuando el accumbens está activo y ante la falta de control de la corteza prefrontal inmadura, tenemos una combinación de: necesidad de recompensas inmediatas, búsqueda de riesgos y toma de decisiones apresuradas (Kanwal, 2016).

El vínculo con las redes sociales: las redes están diseñadas para activar directamente este centro de placer. La gratificación inmediata de un “like” o un comentario positivo actúa como una droga sobre el accumbens, sin que el freno de la corteza prefrontal pueda regularlo bien (Fainboim, 2025).

3. La amígdala (el intensificador emocional)

La amígdala se encarga de evaluar la información del ambiente y asignarle un valor emocional (si algo es bueno, malo, que produce miedo, etc.).

Durante la adolescencia, las hormonas sexuales la impulsan a desarrollarse. El resultado es que los adolescentes sienten las emociones de manera más frecuente, más intensa y más volátil que los adultos (Guyer et al., 2016).

- Se sienten más eufóricos o deprimidos por eventos pequeños.

- Sus sentimientos positivos duran menos, y los negativos duran más.

- Buscan activamente vivir emociones, incluso si son arriesgadas.

Esta valentía puede ser adaptativa (les ayuda a explorar el mundo), pero, sin la regulación de la corteza prefrontal, los hace más propensos a la acción impulsiva ante una amenaza.

Su rol no disminuye: el poder de la crianza

Aunque su hijo se sincronice más con las voces de sus amigos, es importante recordar que su aporte como padre no disminuye. De hecho, la investigación ha demostrado que la crianza sigue siendo un determinante fuerte de la salud y el bienestar de los adolescentes, a menudo más que la influencia de los compañeros (Dahl et al., 2018).

Los adolescentes están en una etapa de enorme vulnerabilidad y flexibilidad. Usted es la base segura desde la cual pueden explorar este mundo con su nuevo cerebro “turbo”.

La paradoja de las redes sociales

Para un adolescente, las redes sociales son fundamentales. Son el principal espacio donde se expresan, interactúan y gestionan su vida social. Sin embargo, esta necesidad natural de pertenencia choca con un sistema diseñado para la adicción.

- La trampa del algoritmo: los algoritmos no muestran lo que es bueno para su desarrollo; solo muestran lo que los mantiene pegados a la pantalla; a menudo contenido que amplifica la ansiedad, la comparación y el perfeccionismo tóxico.

- Acoso y riesgos: las redes también los exponen al ciberacoso, la presión constante por la imagen corporal y, en los casos más graves, a comunidades que promueven trastornos alimenticios o autolesiones.

- El sueño perdido: el uso nocturno del celular interfiere directamente con la calidad del sueño, que es fundamental para la consolidación de la memoria y la regulación emocional en esta etapa de la vida.

Las claves para un uso saludable

El objetivo no es prohibir, sino enseñar a navegar con criterio. Es fundamental que los padres y los educadores les proporcionemos las herramientas para:

- Desarrollar un pensamiento crítico: ayudarles a cuestionar la información que ven, a distinguir un deepfake o una noticia falsa, y a entender que lo que se ve en redes rara vez refleja la vida real.

- Fomentar el contacto real: las interacciones cara a cara y el deporte siguen siendo los pilares de la salud mental de los adolescentes. El tiempo que pasan en pantalla nunca debe robar espacio al juego libre, la actividad física y las amistades reales.

- Negociar límites claros: establecer reglas de uso, especialmente en los dormitorios y durante las comidas, es esencial para proteger el tiempo de sueño y el espacio familiar.

En resumen: el desafío de la crianza digital

La tecnología es un poderoso amplificador. Si se usa bien, potencia el aprendizaje y la conexión; si se usa mal o en exceso, interfiere en la construcción de las bases físicas y emocionales de nuestros hijos.

- En la primera infancia (0-6 años): el cerebro necesita interacciones reales, lentas y afectivas para construir un buen “presupuesto corporal” y un sistema de atención robusto. La hiperestimulación rápida y pasiva de las pantallas, en esta edad, constituye el riesgo más grande.

- En la segunda infancia (6-12 años): es el momento de enseñar a alternar entre el mundo digital y el mundo real, desarrollando el pensamiento crítico y protegiendo el tiempo de juego, que sigue siendo la principal herramienta de aprendizaje emocional.

- En la adolescencia (12+ años): la clave es el diálogo, la supervisión indirecta y la educación en medios. Debemos enseñarles a saber controlar el algoritmo para no ser controlados por él.

La ciencia nos dice que no hay un único culpable (la tecnología), sino una compleja interacción entre el contenido, el contexto, el temperamento del niño y el acompañamiento familiar. Nuestro rol como padres debe ser ese filtro protector y guía constante, que les permita usar estas poderosas herramientas de forma sana y constructiva.

El auge de los nuevos medios de comunicación ha transformado significativamente los estilos de vida, lo que ha llevado a un mayor tiempo dedicado a estas plataformas y a una menor dedicación a las relaciones sociales en vivo y en presente, al contacto con la naturaleza o a la actividad física.

No podemos dejar de pensar que lo que pueda sucederles en sus cerebros y cuerpos es, en la actualidad, un experimento social, como nadie puedo, por ahora, manejar la variable “tiempo”, la verdad la sabremos más adelante (Fainboim, 2025). Sin embargo, mientras busquemos verdades y seguridades debemos cuidar a nuestros niños y adolescentes.

Estamos viviendo una crisis que necesita, desesperadamente, lo mejor que la ciencia y las soluciones basadas en la evidencia pueden ofrecer (Odgers, 2024).

Nuestro rol como padres debe ser ese filtro protector y guía constante, que les permita usar estas poderosas herramientas de forma sana y constructiva.

Bibliografía

Abrahamsson, S. (2024, febrero). Smartphone Bans, Student Outcomes and Mental Health. SAM 01/24 ISSN: 0804-6824 February 2024 https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/bitstream/handle/11250/3119200/DP%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Adams, C., Kubin, L., & Humphrey, J. (2023). Screen technology exposure and infant cognitive development: A scoping review. Journal of pediatric nursing, 69, e97–e104. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.12.013

Barrett Feldmann, L. (2017). The theory of constructed emotion: an active inference account of interoception and categorization. Social cognitive and affective neuroscience, 12(1), 1–23. https://doi.org/10.1093/scan/nsw154

Christakis, D. A., & Zimmerman, F. J. (2007). Violent television viewing during preschool is associated with antisocial behavior during school age. Pediatrics, 120(5), 993–999. https://doi.org/10.1542/peds.2006-3244

Christakis, D. A., Ramirez, J. S. B., Ferguson, S. M., Ravinder, S., & Ramirez, J. M. (2018). How early media exposure may affect cognitive function: A review of results from observations in humans and experiments in mice. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(40), 9851–9858. https://doi.org/10.1073/pnas.1711548115

Dahl, R. E., Allen, N. B., Wilbrecht, L., & Suleiman, A. B. (2018). Importance of investing in adolescence from a developmental science perspective. Nature, 554(7693), 441–450. https://doi.org/10.1038/nature25770

Donati, M. A., Guido, C. A., De Meo, G., Spalice, A., Sanson, F., Beccari, C., & Primi, C. (2021). Gaming among Children and Adolescents during the COVID-19 Lockdown: The Role of Parents in Time Spent on Video Games and Gaming Disorder Symptoms. International journal of environmental research and public health, 18(12), 6642. https://doi.org/10.3390/ijerph18126642

Dy, A. B. C., Dy, A. B. C., & Santos, S. K. (2023). Measuring effects of screen time on the development of children in the Philippines: a cross-sectional study. BMC public health, 23(1), 1261. https://doi.org/10.1186/s12889-023-16188-4

Fainboim, L. (2025). Cuidar las infancias en la era digital. Uso de pantallas. Pornografía. Apuestas. Acosos. Prevención desde la familia y la escuela. Noveduc.

Faust, T. E., Gunner, G., & Schafer, D. P. (2021). Mechanisms governing activity-dependent synaptic pruning in the developing mammalian CNS. Nature reviews. Neuroscience, 22(11), 657–673. https://doi.org/10.1038/s41583-021-00507-y

Ford, C., Ward, D., & White, M. (2012). Television viewing associated with adverse dietary outcomes in children ages 2-6. Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity, 13(12), 1139–1147. https://doi.org/10.1111/j.1467-789X.2012.01028.x

Frenkel, T. I., Bowman, L. C., Rousseau, S., & Mon, S. (2024). Maternal contingent responsiveness moderates temperamental risk to support adaptive infant brain and socioemotional development across the first year of life. Developmental psychology, 60(11), 2157–2177. https://doi.org/10.1037/dev0001764

Giedd, J. N. (2018). La plasticidad del cerebro adolescente. Cuadernos de M y C. 21, 10-18.

Gilmore, J. H., Knickmeyer, R. C., & Gao, W. (2018). Imaging structural and functional brain development in early childhood. Nature reviews. Neuroscience, 19(3), 123–137. https://doi.org/10.1038/nrn.2018.1

Guyer, A. E., Silk, J. S., & Nelson, E. E. (2016). The neurobiology of the emotional adolescent: From the inside out. Neuroscience and biobehavioral reviews, 70, 74–85. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.07.037

Haidt, J. (2024). La generación ansiosa. Paidós.

Hu, B. Y., Johnson, G. K., Teo, T., & Wu, Z. (2020). Relationship Between Screen Time and Chinese Children’s Cognitive and Social Development. Journal of Research in Childhood Education, 34(2), 183–207. https://doi.org/10.1080/02568543.2019.1702600

Hutton, J. S., Dudley, J., Horowitz-Kraus, T., DeWitt, T., Holland, S. K. (2022). Associations between screen-based media use and brain white matter integrity in preschool-aged children. JAMA Pediatrics, 174(1): e193869.

Hutton, J. S., Piotrowski, J. T., Bagot, K., Blumberg, F., Canli, T., Chein, J., Christakis, D. A., Grafman, J., Griffin, J. A., Hummer, T., Kuss, D. J., Lerner, M., Marcovitch, S., Paulus, M. P., Perlman, G., Romeo, R., Thomason, M. E., Turel, O., Weinstein, A., West, G., Potenza, M. N. (2024). Digital Media and Developing Brains: Concerns and Opportunities. Current addiction reports, 11(2), 287–298.

https://doi.org/10.1007/s40429-024-00545-3

Kanwal, S. J. (2016). Brain Plasticity during Adolescence: Effects of Stress, Sleep, Sex and Sounds on Decision Making. Anat Physiol 06(01): 1-8. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0940.1000e135

Katz, L. C., & Shatz, C. J. (1996). Synaptic activity and the construction of cortical circuits. Science (New York, N.Y.), 274(5290), 1133–1138.

https://doi.org/10.1126/science.274.5290.1133

Kuhl, P. K. (2011). Early language learning and literacy: neuroscience implications for education. Mind Brain Educ. 2011;5(3):128–142. https://doi 10.1111/j.1751-228X.2011.01121.x.

Kushima, M., Kojima, R., Shinohara, R., Horiuchi, S., Otawa, S., Ooka, T., Akiyama, Y., Miyake, K., Yokomichi, H., Yamagata, Z., & Japan Environment and Children’s Study Group (2022). Association Between Screen Time Exposure in Children at 1 Year of Age and Autism Spectrum Disorder at 3 Years of Age: The Japan Environment and Children’s Study. JAMA pediatrics, 176(4), 384–391.

https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.5778

L´Ecuyer, C. (2012). Educar en el asombro. ¿Cómo educar en un mundo frenético e hiperexigente? Plataforma Editorial.

Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test. JAMA pediatrics, 173(3), 244–250. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.5056

Namazi, S. A., & Sadeghi, S. (2024). The immediate impacts of TV programs on preschoolers’ executive functions and attention: a systematic review. BMC psychology, 12(1), 226. https://doi.org/10.1186/s40359-024-01738-1

Odgers, C. L. (2024, 29 de marzo). The great rewiring: is social media really behind an epidemic of teenage mental illness? Nature. Book review.

https://www.nature.com/articles/d41586-024-00902-2#author-0

Ortiz Sánchez, J., Pozo Cruz, A., del Alfonso Rosa J., Gallardo Gómez, R. M., & Álvarez Barbosa, F. (2012). Efectos del sedentarismo en niños en edad escolar. Retos. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación. Núm. 40, págs. 404-412.

Poitras, V. J., Gray, C. E., Janssen, X., Aubert, S., Carson, V., Faulkner, G., Goldfield, G. S., Reilly, J. J., Sampson, M., & Tremblay, M.S. (2017). Systematic review of the relationships between sedentary behaviour and health indicators in the early years (0-4 years). BMC public health, 17(Suppl 5), 868. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4849-8

Reid Chassiakos, Y. L., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M. A., & Cross, C. (2016). CONSEJO DE COMUNICACIONES Y MEDIOS. Niños y adolescentes y medios digitales. Pediatría, 138(5), e20162593. https://doi.org/10.1542/peds.2016-2593

Rudolph, M. D., Miranda-Domínguez, O., Cohen, A. O., Breiner, K., Steinberg, L., Bonnie, R. J., Scott, E. S., Taylor-Thompson, K., Chein, J., Fettich, K. C., Richeson, J. A., Dellarco, D. V., Galván, A., Casey, B. J., & Fair, D. A. (2017). At risk of being risky: The relationship between “brain age” under emotional states and risk preference. Developmental cognitive neuroscience, 24, 93–106. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2017.01.010

Sociedad Canadiense de Pediatría, Digital Health Task Force, Ottawa, Ontario (2017). Screen time and young children: Promoting health and development in a digital world. Paediatrics & child health, 22(8), 461–477. https://doi.org/10.1093/pch/pxx123

Thiagarajan, T. C., Newson, J. J., & Swaminathan, S. (2025). Protecting the Developing Mind in a Digital Age: A Global Policy Imperative. Journal of Human Development and Capabilities, 26(3), 493–504. https://doi.org/10.1080/19452829.2025.2518313

Tottori, N., Morita, N., Ueta, K., & Fujita, S. (2019). Effects of High Intensity Interval Training on Executive Function in Children Aged 8-12 Years. International journal of environmental research and public health, 16(21), 4127. https://doi.org/10.3390/ijerph16214127

van den Heuvel, M., Ma, J., Borkhoff, C. M., Koroshegyi, C., Dai, D. W. H., Parkin, P. C., Maguire, J. L., Birken, C. S., & TARGet Kids! Collaboration (2019). Mobile Media Device Use is Associated with Expressive Language Delay in 18-Month-Old Children. Journal of developmental and behavioral pediatrics: JDBP, 40(2), 99–104. https://doi.org/10.1097/DBP.0000000000000630

Yin, W., Li, T., Wu, Z., Hung, S. C., Hu, D., Gui, Y., Cho, S., Sun, Y., Woodburn, M. A., Wang, L., Li, G., Piven, J., Elison, J. T., Wu, C. W., Zhu, H., Cohen, J. R., Lin, W., & UNC/UMN Baby Connectome Project Consortium (2025). Charting brain functional development from birth to 6 years of age. Nature human behaviour, 9(6), 1246–1259. https://doi.org/10.1038/s41562-025-02160-2

Zimmerman, F. J., & Christakis, D. A. (2007). Associations between content types of early media exposure and subsequent attentional problems. Pediatrics, 120(5), 986–992. https://doi.org/10.1542/peds.2006-3322